中国古代名人读书的故事?关于读书的名人名言

1.苏秦刺股

苏秦是战国时期著名的社会活动家和外交家,在他成功之前,有一回,因多次游说秦王失败而返回家乡。回家后,他的妻子不迎接他,嫂嫂不给他做饭吃,父母亲连话都不跟他说,大家还暗地里讥笑他,说他不务正业,搬弄口舌,倒霉活该。苏秦觉得自己受到了莫大的耻辱,决心发奋读书。每当读书犯困的时候,他就用锥子刺自己的大腿,血都流出来了,真疼啊,疼得他睡意全无,接着认真读书。后人用“刺股、锥股、握股”等形容勤学苦读,刻苦自励。

2.韦编三绝

古代用竹简写书,用熟牛皮绳把写书的竹简编联起来,就叫“韦编”。

孔子晚年研究《周易》,编撰《系辞》《象辞》《说卦》《文言》等作品解说《周易》。由于反复阅读《周易》,以致编联竹简的熟牛皮绳多次断开。后人常用这个典故形容勤奋读书。

3.凿壁借光

匡衡,字稚圭,勤奋好学,可是家境贫寒,晚上想读书却没有蜡烛照明。邻居家倒是每到夜晚就烛光明亮,可惜这光照不到匡衡的屋里。怎么办呢?匡衡把自己家靠邻舍的那堵墙壁凿开,把邻居家的烛光引进来读书。后人用“凿壁、空壁、偷光、偷光凿壁、凿壁借辉、借光”等表示勤学苦读,有时也引申为向别人请教而得到好处。

4.买臣负薪

朱买臣家境贫寒,靠上山砍柴、卖柴度日。每次上山砍柴,他就把书摊开,放在树下,一边砍柴一边读书。砍好柴,挑柴回家时,他就把书放在柴担的前头,边走边读。汉武帝时期,他凭借自己的学识、才能得到了严助的推荐,做了大官。

5.带经而锄

倪宽小时候聪明好学,但家中贫穷,上不起学。他就在一个学校的伙房里帮忙烧饭,以此求得学习的机会。他还时常被人家雇用做短工。每当下地干活的时候,他总是把经书挂在锄把上,休息时就认真诵读,细心研究。由于他勤学好问,得到了西汉著名学者欧阳生的身传亲授。后来,他又拜孔子后裔、西汉经学博士孔安国为师。所以,他在经学、特别是《尚书》研究方面有了很深的造诣。

6.临池学书

张芝是东汉时期的一位书法家。他练习书法的时候,将家中的衣帛都写上字,然后再洗干净、煮白,反复这么做,竟然将一池水都染黑了。终于,他练就了一笔漂亮的草书。后人用“临池学书、书练”等形容刻苦学习书法;称书法为“临池”,也来源于此。

7.目不窥园

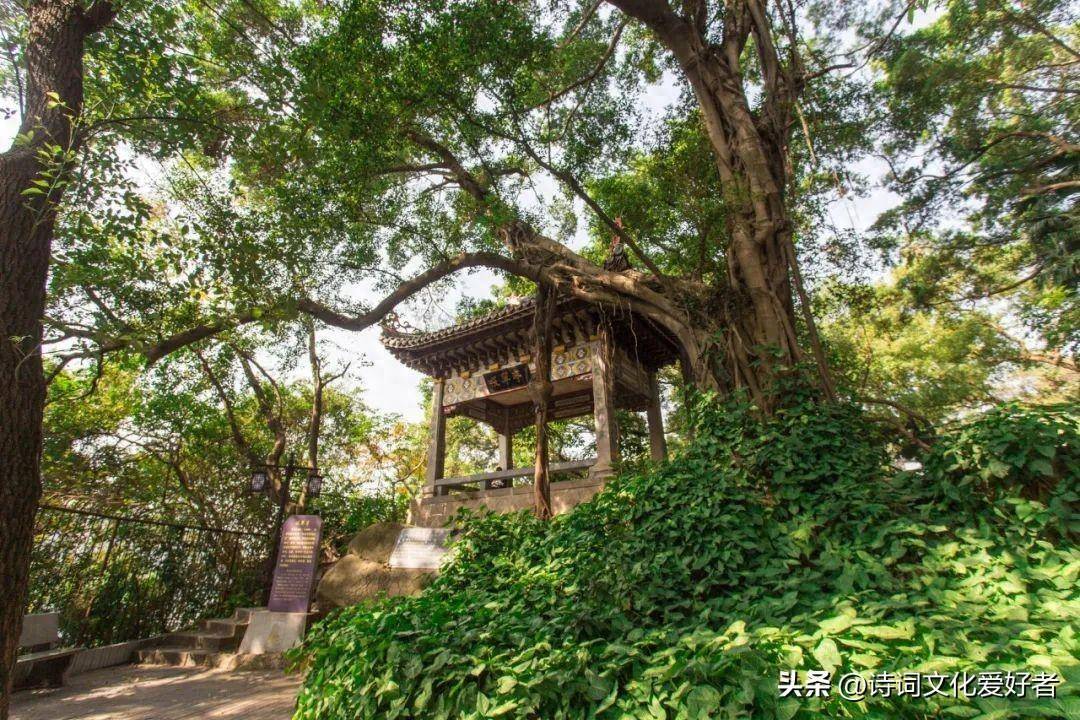

董仲舒是著名的思想家、哲学家、政治家、教育家,他提出“罢黜百家,独尊儒术”的建议被汉武帝采纳,影响了中国一千多年的历史。董仲舒讲学授课,三年不出屋,没有空闲看园中的美景。他的弟子又收了弟子,后来的弟子有的居然没见过他的面。他治学专心到这种程度,真让人敬佩。后人用这个典故形容埋头读书,足不出户。

8.截蒲为牒

汉代有一位名叫路温舒的人,小时候父亲叫他去放羊。他在放羊的同时,割取一些蒲草,回家后,把蒲草编成蒲简,用蒲简来写字。后人用“截蒲、削蒲、编蒲、题蒲”等指苦学。

9.悬梁苦读

东汉时候,有个人名叫孙敬,是著名的政治家。他年轻时勤奋好学,常常废寝忘食。古时候,男子的头发很长,于是他就想出了一个特别的办法:找一根绳子,一头牢牢的绑在房梁上,一头绑在头发上,当他读书疲劳时打盹了,头一低,绳子就会牵住头发,这样会把头皮扯痛,马上就变得清醒了,继续读书学习。从此以后,他每天晚上读书时,都用这种办法,发奋苦读。年复一年地刻苦学习,使孙敬饱读诗书,博学多才,终于成为一名通晓古今的大学问家。后人即用“悬梁、悬头”等指勤学苦读,奋发向上。

10.三余读书

三国时,有个名叫董遇的人,是个大学者,常常有读书人来请教他。他常说:书读百遍,其义自见;要多多利用“三余”时间来读书。什么是“三余”呢?“三余”就是三种空闲时间。冬天,没有多少农活,这是一年里的空闲时间;夜间,不便下地劳动,这是一天里的空闲时间;雨天,不方便下地干活,也是一种空闲时间。后人用“三余”泛指空闲时间,多用来指读书,有珍惜时间的意思。

11.孙康映雪

孙康,晋朝人,从小酷爱学习,常常感到时间不够用。他想夜以继日地读书,可家里贫穷,没钱买灯油。冬天的夜晚,他不顾寒冷,借雪地的反光读书,手脚冻僵了,就起身跑一跑,同时搓搓手指。功夫不负有心人,孙康终于成为一位很有名望的学者。后人用“孙康映雪、映雪读书、映雪、照雪”等表示勤学苦读。

12.囊萤夜读

车胤,晋朝人,他勤奋读书,手不释卷,博学多才,但家境贫寒,用不起灯油。夏天,车胤会抓许多萤火虫,用白布包起来,到了夜里,他借着萤火虫发出的光亮读书。后人把“囊萤”这个典故作为勤学的典范。

13.江泌追月

南北朝时期齐国的江泌,家中贫寒,买不起灯油,但他刻苦好学。江泌住在一间小西屋里,月亮一出,便在屋内窗下,坐在床沿上读书。一会儿,月亮偏升到东南上空,江泌不畏深秋月夜寒凉,走出屋门外,斜倚着门框读书。夜静更深月西归,江泌爬上屋顶,追着月光看书。有一次,他实在困极了,瞌睡打盹,一不小心,便从房顶跌了下来。他忍着痛,咬着牙又爬到房顶,依旧苦读起来。这个典故流传甚广,主要有“映月、趁月亮、月下读、对月影”等形式。

14.高凤流麦

后汉时,南阳有个书生名叫高凤。有一次,高凤的妻子下地干活,而庭院里又凉晒着小麦。为了防止鸡来糟蹋粮食,妻子让高凤在家看护。突然,天降暴雨。这时,高凤仍手持赶鸡的竹竿诵读经书呢!不知不觉中雨水将庭院中的小麦冲跑了。一会儿,高凤的妻子从地里赶回来了,一看,啊呀!简直是糟透了,小麦都被雨水冲走了,而自己的丈夫却悄然不知,仍在书中神游。在妻子的责问声中,高凤才恍如从梦中醒来。后来,人们用“流麦、中庭麦”等称读书专致,用“流麦士”称书呆子。

15.牛角挂书

唐代李密骑着牛,去拜访大学问家包恺。他在牛角上挂上一卷《汉书》,边走边读。越国公杨素骑着马,在路上见到李密,就拉着缰绳跟在他后面,说:“什么书让你勤奋到这种地步?”李密说是《项羽传》。于是,杨素与李密谈论起来,认为他是一个奇才。后来用“牛角挂书”比喻勤奋读书。

16.开卷有益

宋朝初年,宋太宗赵光义命文臣李昉等人编写一部规模宏大的分类百科全书——《太平总类》。这部书收集摘录了1600多种古籍的重要内容,分类归成55门,全书共1000卷,是一部很有价值的参考书。这部书是宋太平兴国年间编成的,所以叫《太平总类》。对于这么一部巨著,宋太宗规定自己每天至少要看两三卷,一年内全部看完,因此改名为《太平御览》。当宋太宗下定决心花精力翻阅这部巨著时,曾有人觉得皇帝每天要处理那么多国家大事,还要去读这么部大书,太辛苦了,就去劝告他少看些,也不一定每天都得看,以免过度劳神。宋太宗却回答说:“我很读书,从书中常常能得到乐趣,多看些书,总会有益处,况且我并不觉得劳神。”于是,他仍然坚持每天阅读三卷,有时因国事忙耽搁了,他也要抽空补上,并常对左右的人说:“只要打开书本,总会有好处的。”

17.顾炎武读书

“天下兴亡,匹夫有责。”是明末清初著名学者顾炎武最先提出的。顾炎武从小勤奋学习:首先,给自己规定每天必须读完的卷数;其次,限定自己每天读完后把所读的书抄写一遍。他读完《资治通鉴》后,一部书就变成了两部书;再次,要求自己每读一本书都要做笔记,写下心得体会。他的一部分读书笔记,后来汇成了著名的《日知录》一书;最后,在每年春秋两季,都要温习前半年读过的书籍,边默诵,边请人朗读,发现差异,立刻查对。他规定每天这样温课200页,温习不完,决不休息。

相关阅读

-

在古代的战争中,有很多以少胜多的经典战役,古代的战争频发,而战争也催生出了很多的成语故事,今日就细细盘点战争中的成语故事。垓下之战:四面楚歌:比喻陷入四面受敌、孤立无援的境地......

-

司徒是中国古代的一个重要官职名,早在周朝时期,该官职便是掌管民事、郊祀、大丧等重要事务的官员。然而到了汉朝,尽管司徒位列三公,却常常只是一个空头衔,没有实际权力。如果从职能范......

-

舍人是一个在古代广泛使用的词汇,其基本含义通常被解释为旅店的主人或左右亲信、门客的通称。然而,根据历史记录,它在古代不仅是一个简单的称谓,同时也是一种官职名。舍人在贵族家庭中......

-

古代皇宫里妃子的职位排序是一个复杂的体系,反映了当时社会政治和文化的特点。虽然皇后地位最高,但各个妃子的地位和权力也因各种因素而异,这个体系在中国历史上持续存在了许多年,对国......

-

一、牵挂,一念花开,一念落,我恋花开,我恋落,譬如念你,情已落。二、寂寞只是一场华丽的虚张声势。谁是谁千百年后再续的前缘。三、想念是世界上最宝贵的记忆,不由你去不去想,它就在......

-

1、过桥米线过桥米线是云南的特色小吃,以其独特的制作工艺和鲜美的味道而著名。米线细软,汤汁鲜美,配料丰富,是云南人民喜爱的美食之一。在云南,过桥米线的名声家喻户晓,它的美味和......

-

一个人最幸运的事情,是拥有一个真正的朋友。不用你上着闹钟般刻意保持联系,即使很久不见坐下来就能一起吃火锅,连一声“你好也不用道,挽起袖子边吃边说“我跟你讲啊,仿佛许多年前不过......

-

酒越久越醇,水越流越清。世间沧桑越流越淡,战友情谊越久越浓。下面是小编给大家整理的战友聚会简短的祝酒词,仅供参考。(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)战友聚会简短的......

-

在本文中,我们详细罗列的吉林工商学院的建校背景、学科建设情况、第四轮学科评估、在河北省近三年各专业录取分数及趋势图,旨在为考生高考志愿填报时提供帮助及使用方法:1、高校综合实......

-

一、前言纵观时代,这是一个经济高速发展的时代,这是一个科技创新的时代,这也是一个人才高度竞争的时代,因此,人才并成了当今社会发展一个重要组成部分。高质量的人才就像工厂生产出来......

发表评论